„`html

Krisenmanagement im Unternehmen: Ein umfassender Leitfaden

Warum jedes Unternehmen ein professionelles Krisenmanagement braucht

Krisen sind kein hypothetisches Risiko. Sie treten ein – sei es durch Cyberangriffe, Datenpannen, Lieferengpässe, Reputationsschäden, Naturkatastrophen oder interne Compliance-Verstöße. Unternehmen, die sich nicht proaktiv vorbereiten, laufen Gefahr, nicht nur wirtschaftlichen Schaden zu nehmen, sondern auch langfristig Vertrauen zu verlieren.

Ein robustes Krisenmanagementsystem schützt nicht nur die Betriebsfähigkeit, sondern ist auch ein zentrales Element moderner Corporate Governance.

Was ist Krisenmanagement? – Definition und Abgrenzung

Krisenmanagement bezeichnet die strukturierte Vorbereitung, Bewältigung und Nachbearbeitung von außergewöhnlichen, bedrohlichen Situationen im Unternehmen. Es umfasst:

- Prävention: Maßnahmen zur Vermeidung von Krisen

- Reaktion: Sofortmaßnahmen im akuten Krisenfall

- Kommunikation: Intern wie extern, zielgerichtet und koordiniert

- Nachbereitung: Analyse, Dokumentation und Lernen aus der Krise

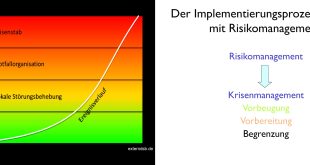

Abzugrenzen ist Krisenmanagement von Risikomanagement (kontinuierliche Risikobewertung und -steuerung) und Notfallmanagement (operative Sofortmaßnahmen bei gravierenden Störungen).

Die häufigsten Ursachen für Unternehmenskrisen

Technische Krisen

Beispiel: Ein Ransomware-Angriff legt IT-Systeme lahm – betroffen sind Produktion, Kundenservice und Logistik. Unternehmen wie Mediamarkt/Saturn (2021) zeigen, wie schnell es gehen kann.

Reputationskrisen

Ein öffentlicher Shitstorm nach einem Fehltritt eines Geschäftsführers oder ein Compliance-Verstoß mit medialer Wucht kann sich binnen Stunden zu einer handfesten Krise entwickeln.

Lieferkettenprobleme

Geopolitische Spannungen, Pandemien oder Insolvenzen von Zulieferern unterbrechen kritische Prozesse. Wer hier kein alternatives Szenario parat hat, gerät schnell ins Schlingern.

Interne Organisationskrisen

Fehlende Nachfolgeplanung, hohe Fluktuation, toxische Unternehmenskultur – auch das sind Krisenherde, die unterschätzt werden.

Elemente eines wirksamen Krisenmanagementsystems

1. Krisenfrüherkennung

Ein Frühwarnsystem basiert auf strukturiertem Monitoring relevanter Indikatoren – etwa in der IT-Sicherheit (SIEM-Systeme), dem Compliance-Management oder durch regelmäßige Audits.

2. Krisenstab und Rollenverteilung

Ein definierter Krisenstab mit klaren Zuständigkeiten – Kommunikation, IT, Recht, Geschäftsführung – ist essenziell. Jede Person weiß im Krisenfall, was zu tun ist. Regelmäßige Notfallübungen und Planspiele trainieren den Ernstfall.

3. Krisenkommunikation

Transparente, zeitnahe Kommunikation – intern wie extern – ist entscheidend für Glaubwürdigkeit und Kontrolle der Narrative. Ein vorbereitetes Kommunikationskonzept inkl. Templates (Pressemitteilungen, Social-Media-Statements) ist Pflicht.

4. Dokumentation und Nachbereitung

Nach der Krise ist vor der Krise: Was lief gut, was muss verbessert werden? Lessons Learned, Berichte für Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie ggf. Berichte an Behörden (z. B. bei Datenschutzverstößen) gehören zur Pflicht.

Rechtliche Anforderungen an das Krisenmanagement

Gesetzliche Pflichten

- DSGVO (z. B. Art. 33, 34): Meldung von Datenschutzverletzungen an die Aufsichtsbehörde und betroffene Personen binnen 72 Stunden

- IT-Sicherheitsgesetz / NIS2-Richtlinie: Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) betreiben

- ArbSchG & BetrSichV: Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitenden, auch in Krisensituationen

Corporate Governance und Haftungsfragen

Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, angemessene Risikomanagement- und Kontrollsysteme vorzuhalten (§ 91 Abs. 2 AktG). Bei Unterlassung droht persönliche Haftung – spätestens im Insolvenzfall wird dies relevant (Stichwort: Insolvenzverschleppung).

Typische Fehler im Krisenmanagement – und wie man sie vermeidet

- Keine Vorbereitung: Ein 300-seitiger Notfallplan im Schrank hilft nicht, wenn niemand ihn kennt oder nutzt

- Unklare Kommunikation: Wer zu spät, widersprüchlich oder gar nicht kommuniziert, verliert Vertrauen – intern wie extern

- Fehlende Nachbereitung: Ohne Evaluation nach der Krise bleibt das Risiko bestehen

- Technikgläubigkeit: Tools sind hilfreich, aber kein Ersatz für klare Prozesse und Verantwortlichkeiten

Einbindung von Datenschutz und IT-Sicherheit

Krisenmanagement ist interdisziplinär. Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsbeauftragte müssen fester Bestandteil des Krisenstabs sein. Datenschutzverstöße, etwa durch Datenlecks oder verlorene Geräte, sind in vielen Fällen meldepflichtig und ziehen erhebliche Sanktionen nach sich.

Praxisbeispiel: In einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen wurde durch ein unentdecktes Phishing E-Mail-System kompromittiert – inklusive Datenabfluss. Dank vorbereiteter Krisenprozesse konnte binnen 48 Stunden die Aufsichtsbehörde informiert, der Vorfall technisch eingedämmt und reputationsschädigende Kommunikation vermieden werden.

Best Practices für ein krisenfestes Unternehmen

- Notfallhandbuch digital und in Print verfügbar

- Regelmäßige Krisenübungen mit Echtzeit-Szenarien

- Einbindung externer Experten (z. B. Krisenkommunikatoren, IT-Forensiker, Juristen)

- Checklisten und SOPs (Standard Operating Procedures) für kritische Ereignisse

- Jährliche Risiko- und Krisenbewertung im Führungskreis

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Krisenmanagement im Unternehmen

Was ist der Unterschied zwischen Krisenmanagement und Notfallmanagement?

Krisenmanagement ist strategisch und übergreifend angelegt, Notfallmanagement eher operativ und kurzfristig orientiert. Beispiel: Ein Serverausfall ist Notfall, ein monatelanger Imageschaden durch Datenverlust ist Krise.

Wie oft sollte ein Krisenplan überprüft werden?

Mindestens jährlich, besser halbjährlich – insbesondere nach Reorganisationen, IT-Umstellungen oder neuen rechtlichen Anforderungen (z. B. durch die NIS2-Richtlinie).

Wer gehört in den Krisenstab?

Geschäftsführung, IT-Leitung, Datenschutzbeauftragte, Kommunikationsverantwortliche, Fachbereichsleiter – je nach Branche auch HR, Compliance, Recht, externe Berater.

Wie sieht eine gute Krisenkommunikation aus?

Klar, schnell, authentisch – möglichst mit einem einheitlichen Sprecher, abgestimmten Botschaften und ständiger Aktualisierung. Vermeiden Sie Schuldzuweisungen oder Floskeln.

Muss ich bei einem Cyberangriff die Datenschutzbehörde informieren?

Wenn personenbezogene Daten betroffen sind – ja, gemäß Art. 33 DSGVO innerhalb von 72 Stunden. Eine sachliche, strukturierte Meldung erhöht die Wahrscheinlichkeit, ohne Sanktionen davonzukommen.

Fazit: Professionelles Krisenmanagement ist keine Kür – sondern Pflicht

Krisen treffen jedes Unternehmen – die Frage ist nur wann und wie vorbereitet man ist. Wer heute investiert, spart morgen Nerven, Geld und Imageschäden. Krisenmanagement ist ein strategisches Führungsinstrument

Externer DSB – Ihr kompetenter externer Datenschutzbeauftragter Willkommen beim Externer DSB Blog! Entdecken Sie fundierte Informationen, praxisnahe Tipps und aktuelle Trends rund um externe Datenschutzbeauftragte, DSGVO-Anforderungen und effektive Datenschutzstrategien – ideal für Unternehmen und Datenschutzinteressierte.

Externer DSB – Ihr kompetenter externer Datenschutzbeauftragter Willkommen beim Externer DSB Blog! Entdecken Sie fundierte Informationen, praxisnahe Tipps und aktuelle Trends rund um externe Datenschutzbeauftragte, DSGVO-Anforderungen und effektive Datenschutzstrategien – ideal für Unternehmen und Datenschutzinteressierte.