Krisenmanagement im öffentlichen Dienst: Strategien für Behörden

Warum Behörden ein belastbares Krisenmanagement benötigen

Krisen im öffentlichen Dienst sind keine Ausnahmen, sondern zunehmend Regel: Cyberangriffe auf kommunale IT-Systeme, Naturkatastrophen, Pandemien, politische Extremereignisse oder der kurzfristige Ausfall kritischer Infrastrukturen fordern Behörden auf allen Ebenen heraus. Die Anforderungen an ein professionelles Krisenmanagement steigen kontinuierlich – sowohl im Hinblick auf Reaktionsgeschwindigkeit als auch auf Transparenz, Rechtskonformität und Kommunikation.

Als Datenschutz- und IT-Experten mit umfassender Beratungserfahrung in kommunalen Verwaltungen und Landesbehörden wissen wir: Ein funktionierendes Krisenmanagement ist keine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit – für Resilienz, Bürgervertrauen und Rechtskonformität.

Was ist unter Krisenmanagement in Behörden zu verstehen?

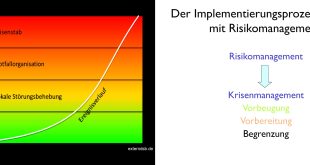

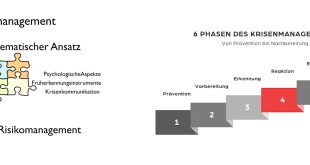

Krisenmanagement im öffentlichen Dienst umfasst alle organisatorischen, technischen und kommunikativen Maßnahmen, um auf außerordentliche Ereignisse vorbereitet zu sein und im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben. Es gliedert sich in vier Phasen:

- Prävention: Risikoanalyse, Notfallplanung, Sensibilisierung und Schulung

- Vorbereitung: Aufbau von Krisenstäben, Kommunikationsketten, Szenarienplanung

- Akute Reaktion: Koordination im Krisenstab, operative Einsatzfähigkeit, transparente Kommunikation

- Nachbereitung: Auswertung, Lessons Learned, Anpassung von Plänen und Prozessen

Typische Krisenszenarien im öffentlichen Dienst

Die Praxis zeigt eine Vielzahl denkbarer Krisenfälle. Behörden müssen flexibel und umfassend vorbereitet sein:

- Cyberangriffe: Ransomware-Angriffe auf Rathaus-IT, Ausfall von Fachverfahren

- Katastrophenfälle: Hochwasser, Sturm, Großbrände mit Evakuierungen

- Gesundheitskrisen: Pandemien wie COVID-19 mit Personalengpässen und Remote-Arbeit

- Informationslecks: Datenschutzvorfälle mit politischer Tragweite

- Politisch motivierte Bedrohungen: Angriffe auf Amts- oder Mandatsträger

Grundprinzipien für erfolgreiches Krisenmanagement in Behörden

1. Risikoanalyse als Ausgangspunkt

Ein wirksames Krisenmanagement beginnt mit einer realistischen, strukturierten Risikoanalyse. Diese muss:

- alle Kernprozesse der Behörde berücksichtigen,

- technische und personelle Abhängigkeiten offenlegen,

- potenzielle Schadensszenarien und Eintrittswahrscheinlichkeiten bewerten,

- juristische Implikationen (z. B. DSGVO-Verstöße) mit einbeziehen.

2. Krisenpläne dokumentieren, testen und regelmäßig aktualisieren

Ein schriftlich dokumentierter Notfall- und Krisenplan ist Pflicht. Enthalten sein müssen:

- Zuständigkeiten und Vertretungsregelungen,

- Kontaktlisten, auch außerhalb der Dienstzeiten,

- Alarmierungs- und Kommunikationsketten,

- Verfahren zur Aufrechterhaltung kritischer Prozesse,

- IT-Notfallmaßnahmen (z. B. Wiederanlaufplan).

Ein Plan allein genügt nicht – nur regelmäßige Übungen und Szenarientests zeigen, ob er im Ernstfall trägt.

3. Aufbau eines handlungsfähigen Krisenstabs

Ein effektiver Krisenstab ist interdisziplinär zusammengesetzt und klar strukturiert. Unverzichtbare Rollen:

- Leitung (z. B. Behördenleitung oder deren Vertretung)

- IT-Sicherheit / Informationssicherheit

- Datenschutz (insb. bei meldepflichtigen Vorfällen gem. Art. 33 DSGVO)

- Kommunikation (Presse, interne Information, politische Gremien)

- Verwaltungskoordination (Betrieb, Personal, Infrastruktur)

Der Krisenstab muss unabhängig operieren können – auch unter Zeitdruck, mit reduziertem Personal und ggf. ohne digitale Hilfsmittel.

4. Kommunikation mit Fingerspitzengefühl und Strategie

Interne Kommunikation

- Schnelle, faktenbasierte Information der Mitarbeitenden

- Krisenspezifische Kommunikationsmittel (z. B. Notfall-App, Push-Nachrichten)

- Vermeidung von Gerüchten durch proaktive, transparente Information

Externe Kommunikation

- Presse- und Medienarbeit über zentrale Stelle

- Enge Abstimmung mit übergeordneten Stellen (z. B. Innenministerium, Katastrophenschutz)

- Krisenkommunikation über soziale Medien – Chancen und Risiken beachten

5. Datenschutz in der Krise – kein Nebenthema

Ein häufig unterschätzter Aspekt: Auch im Krisenfall gelten die Regeln der DSGVO. Datenschutzverstöße während einer Krise können zu Bußgeldern und erheblichem Reputationsschaden führen. Behörden sollten deshalb:

- einen Krisendatenschutzplan entwickeln,

- den Datenschutzbeauftragten eng in Krisenprozesse einbinden,

- Vorgaben für Datenübermittlungen, Notfallmaßnahmen und Dokumentationen festlegen,

- Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) und TOMs auf Krisenszenarien prüfen.

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) für den Krisenfall

Basierend auf Art. 32 DSGVO müssen auch im Krisenmanagement geeignete TOMs vorhanden sein. Dazu zählen u. a.:

- Backup- und Wiederanlaufstrategien – regelmäßig getestet, auch unter Realbedingungen

- Offline-Verfügbarkeit kritischer Unterlagen (Notfallpläne, Kontaktdaten)

- Redundante Kommunikationsmittel (z. B. Satellitentelefon, Funkgerät)

- Zugangskontrollen auch in Notbetrieb

- Dokumentation aller Maßnahmen – revisionssicher, nachvollziehbar, zeitnah

Praxisbeispiel: Cyberangriff auf eine Kreisverwaltung

Im Jahr 2023 wurde eine deutsche Kreisverwaltung Opfer eines gezielten Ransomware-Angriffs. Die IT war vollständig lahmgelegt, kein Zugriff auf Einwohnerdaten, Fachverfahren oder E-Mail-Verkehr.

Dank vorheriger Planung konnten über analoge Notfallprozesse zentrale Dienstleistungen weitergeführt werden: Melderegister wurden ausgedruckt, mobile Bürgerservices eingerichtet und Anträge auf Papier bearbeitet. Ein Krisenstab koordinierte tägliche Lagemeldungen, ein externer Datenschutzbeauftragter unterstützte bei der Bewertung der Meldepflicht gemäß Art. 33 DSGVO.

Das Beispiel zeigt: Wer vorbereitet ist, bleibt handlungsfähig – auch ohne digitale Infrastruktur.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind typische Auslöser für Krisen im öffentlichen Dienst?

Cyberangriffe, Naturkatastrophen, Pandemien, politische Eskalationen oder IT-Ausfälle sind häufige Auslöser.

Wie oft müssen Krisenpläne aktualisiert werden?

Mindestens jährlich – oder nach jeder durchgeführten Übung, nach Personalwechseln oder geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen.

Wer trägt die Verantwortung für das Krisenmanagement?

Letztlich die Behördenleitung. Sie kann Aufgaben delegieren, nicht aber die Verantwortung.

Müssen Datenschutzverstöße im Rahmen einer Krise gemeldet werden?

Ja – gemäß Art. 33 DSGVO ist eine Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden erforderlich, wenn ein Risiko für Betroffene besteht.

Wie kann man Mitarbeitende auf Krisen vorbereiten?

Durch regelmäßige Schulungen, Szenarienübungen, klare Zuständigkeiten und transparente Kommunikation.

Fazit: Krisenmanagement als strategische Pflichtaufgabe

Krisenmanagement ist kein Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Behörden müssen vorbereitet sein – personell, organisatorisch und technisch. Wer Risiken realistisch bewertet, Krisenstäbe professionalisiert, Datenschutz integriert und regelmäßige Übungen durchführt, kann auch im Ausnahmezustand verlässlich funktionieren. Und genau das erwarten Bürgerinnen und Bürger zu Recht.

Weiterführende Quellen und Literatur

- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – Krisenmanagement

- Datenschutzkonferenz (DSK) – Beschlüsse und Orientierungshilfen

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Möchten Sie diesen Artikel zusätzlich als PDF zum Download oder mit konkreten Checklisten für Behörden erweitern, z. B. „10 Punkte für ein robustes Krisenmanagement“? Ich unterstütze Sie gern bei der Umsetzung.

Externer DSB – Ihr kompetenter externer Datenschutzbeauftragter Willkommen beim Externer DSB Blog! Entdecken Sie fundierte Informationen, praxisnahe Tipps und aktuelle Trends rund um externe Datenschutzbeauftragte, DSGVO-Anforderungen und effektive Datenschutzstrategien – ideal für Unternehmen und Datenschutzinteressierte.

Externer DSB – Ihr kompetenter externer Datenschutzbeauftragter Willkommen beim Externer DSB Blog! Entdecken Sie fundierte Informationen, praxisnahe Tipps und aktuelle Trends rund um externe Datenschutzbeauftragte, DSGVO-Anforderungen und effektive Datenschutzstrategien – ideal für Unternehmen und Datenschutzinteressierte.